Vous exploitez chaque jour des ensembles massifs de données pour cartographier une ville, automatiser un service ou affiner votre stratégie commerciale. Le droit d’auteur classique s’accorde mal avec ces informations brutes. La licence ouverte ODbL propose une solution équilibrée : elle sécurise l’investissement du producteur tout en autorisant la collaboration. Nous vous expliquons comment cette licence fonctionne, son public cible, son mécanisme, ses atouts, ses limites et la façon dont elle se positionne face aux autres licences libres.

1) À qui s’adresse la licence ?

L’Open Database License (ODbl) cible d’abord les organisations qui veulent publier des données structurées tout en gardant la maîtrise de leur réutilisation. Un chef d’entreprise qui développe un service de géolocalisation, une start-up spécialisée dans l’open-data, un laboratoire universitaire ou une collectivité locale trouveront dans l’ODbL un compromis efficace.

Le public bénéficie d’une réutilisation libre, tandis que le producteur reste protégé contre l’appropriation privative. Ensuite, la licence convient aux acteurs qui agrègent des données provenant de multiples contributeurs. Elle garantit un cadre homogène et incite les participants à verser leurs mises à jour sous les mêmes conditions. Enfin, l’ODbL attire les initiatives commerciales recherchant de la visibilité.

Adopter une licence ouverte augmente la notoriété d’un projet et facilite son référencement naturel, car les fichiers réutilisés créent un réseau de liens retour vers le site source. Le texte convient donc autant aux entreprises cherchant à monétiser des services dérivés qu’aux associations défendant la libre circulation des données.

2) Comment l’Open Database License fonctionne-t-elle ?

Concrètement, toute personne qui accède, télécharge ou publie une base placée sous ODbL accepte automatiquement ses termes (principe du « wrap-contract »). Elle obtient un droit non exclusif : reproduire, analyser, extraire et modifier tout ou partie des données, conformément à l’article 10.4 de la licence et à l’article L342-1 CPI. En retour, elle doit respecter trois obligations majeures.

- D’abord, la reconnaissance. Chaque usage public doit mentionner la source, la date et l’URI de la licence.

- Ensuite, le partage à l’identique. Si l’utilisateur diffuse une version modifiée ou fusionnée de la base, il doit placer cette nouvelle base sous ODbL ou sous une licence déclarée compatible par le concédant. Ce mécanisme, inspiré du copyleft, empêche l’appropriation privative d’améliorations souvent coûteuses.

- Enfin, la disponibilité technique. Lorsque la base est diffusée publiquement, l’utilisateur doit fournir, à un coût raisonnable, un fichier numérique complet ou un patch contenant les modifications.

Ces conditions prennent effet dès qu’il existe soit un transfert public (remise de la base à un tiers), soit une mise à disposition en ligne d’une base dérivée ou d’une création qui en dépend directement. Un non-respect entraîne la cessation automatique des droits, avec une possibilité de rétablissement si la violation cesse de bonne foi. Notons que la licence interdit toute mesure technique de protection bloquant les droits concédés.

3) Avantages et inconvénients pour l’éditeur et l’utilisateur

Le premier bénéfice est stratégique. En effet, l’ODbL accroît la confiance des partenaires et stimule la contribution. Les « passagers clandestins » qui utiliseraient la base sans la réinjecter sont donc interdits. L’éditeur consolide ainsi un écosystème innovant tout en préservant ses droits. De plus, la reconnaissance obligatoire assure une visibilité permanente. Juridiquement, la licence combine contrat, droit sui generis et, le cas échéant, droit d’auteur sur la structure originale, offrant un arsenal plus large qu’une simple mention ©.

Pourtant, quelques limites subsistent. D’abord, l’effet virulent du copyleft peut décourager certains investisseurs qui souhaitent garder confidentielles leurs améliorations ou les vendre sous licence propriétaire. Ensuite, l’ODbL ne porte pas sur les contenus individuels, comme des logos protégés par une marque ou des brevets associés. Un régime parallèle reste nécessaire, introduisant une complexité que le chef d’entreprise doit anticiper. Enfin, l’interdiction de sous-licence crée une relation directe entre chaque utilisateur et chaque contributeur, ce qui peut poser des obstacles pratiques lorsque la base en comporte des milliers. Avant d’opter pour l’ODbL, il convient donc d’évaluer la nature des données, les objectifs économiques et le profil des futurs utilisateurs.

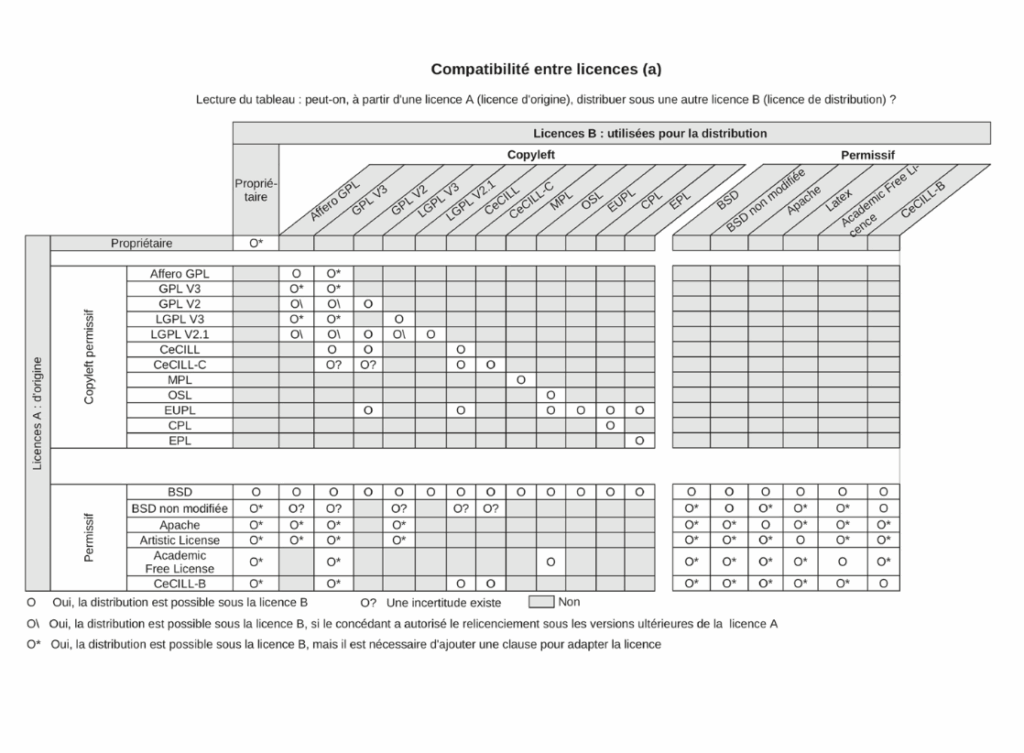

4) Comparatif rapide avec d’autres licences libres

- Comparée au trio bien connu des licences Creative Commons, l’ODbL se distingue par son ciblage. En effet, elle vise la structure de la base autant que son contenu, alors que la plupart des CC se concentrent sur les œuvres de l’esprit. CC-BY-SA impose aussi un copyleft, mais il n’intègre pas le droit sui generis des bases de données. L’obligation de partager aux mêmes conditions risque donc d’être inopérante pour des informations extraites.

- Par rapport à la GNU GPL, orientée logiciel, l’ODbL offre une granularité adaptée aux extractions partielles. La GPL, appliquée aux données, manquerait de clarté sur le périmètre dérivé. La licence européenne EUPL a tenté d’allier compatibilité et sécurité juridique, mais son champ reste centré sur les logiciels publics. L’ODbL, au contraire, a été pensée dès l’origine pour les données, avec un mécanisme explicite de compatibilité.

- Enfin, des licences propriétaires comme les Terms of Use de Google Maps garantissent un contrôle absolu au fournisseur. Cependant, elles bloquent toute innovation collaborative et exposent l’utilisateur à une dépendance technologique forte.

Choisir entre ces modèles revient à arbitrer entre ouverture, viralité, simplicité et contrôle. L’ODbL se positionne ainsi comme une solution de milieu. Elle encourage la circulation des données tout en assurant un retour minimal aux contributeurs, constituant un levier pertinent pour des acteurs qui veulent ouvrir sans se déposséder.

Il convient de porter attention aux compatibilité entre licences, comme illustrées par le tableau ci-dessous.

Source : Benjamin Jean, Option libre, Du bon usage des licences libres, Frambook, 2011.

Conclusion

Adopter l’Open Database License, c’est opter pour un cadre contractuel clair, reconnu à l’international et soutenu par un socle législatif européen solide. Vous protégez votre investissement, vous favorisez la coopération et vous renforcez votre visibilité. Avant de l’implémenter, prenez toutefois le temps d’analyser vos objectifs commerciaux, la sensibilité de vos données et la gouvernance de vos contributeurs. Un audit juridique ciblé, incluant une cartographie des droits annexes (marques, brevets, données personnelles), demeure indispensable.

Deshoulières Avocats vous conseille et vous accompagne dans la sécurisation, l’exploitation ou l’ouverture de vos bases de données, de la rédaction de la politique de contribution à la défense de vos droits en cas d’atteinte.

RESSOURCES :

- Code de la propriété intellectuelle, art. L341-1 à L342-4

- Directive 96/9/CE du 11 mars 1996 sur la protection juridique des bases de données

- CJUE, 9 novembre 2004, Fixtures Marketing Ltd c. OPAP

- Open Database License v1.0, Open Data Commons

- Article « Licences libres : comment sécuriser vos projets open source ? », Deshoulières Avocats