Vous cherchez à diffuser votre code tout en restant conforme au droit français ? Les licences CeCILL offrent une réponse sûre : elles sécurisent la mise à disposition de vos programmes, garantissent la compatibilité avec les grands standards open source et restent rédigées en français, conformément à la loi Toubon. Découvrons comment ces licences peuvent devenir un atout stratégique pour votre entreprise.

1) À qui s’adresse la licence ?

La CeCILL (acronyme pour Ce(A)C(nrs)I(NRIA)L(ogiciel)L(ibre), soit Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, Centre national de la recherche scientifique, et Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique) vise d’abord les entités publiques et parapubliques désireuses de partager leurs développements sans renoncer à un cadre juridique familier.

Toutefois, son public s’est rapidement élargi. Les start-ups technologiques y trouvent une solution cohérente pour collaborer avec des centres de recherche français. Les PME industrielles l’utilisent pour mutualiser des bibliothèques critiques sans tomber dans une dépendance exclusive envers les licences américaines. Les grands groupes, enfin, l’emploient lorsque leurs équipes de recherche et développement doivent réutiliser des briques logicielles provenant de projets financés sur fonds publics.

Toutes ces organisations partagent un besoin : concilier ouverture du code et maîtrise de la responsabilité. La licence CeCILL répond à cette attente en combinant une rédaction claire, une compatibilité ascendante avec la GNU GPL et des clauses explicites sur la gestion des brevets. De ce fait, un chef d’entreprise qui souhaite offrir des contributions au mouvement open source sans perdre pied dans la complexité des licences internationales dispose d’un instrument rédigé dans sa langue, cohérent avec le Code civil et le Code de la propriété intellectuelle. Le texte rappelle notamment que seule la distribution déclenche l’application du copyleft (obligeant toute personne redistribuant l’œuvre, ou une version modifiée, à le faire sous la même licence et avec accès au code source), ce qui rassure les développeurs internes lorsque le logiciel reste en usage interne.

2) Comment fonctionnent les différentes licences CeCILL ?

Le mécanisme juridique repose sur trois variantes.

- La CeCILL-A s’inspire de la GNU GPL v2 : c’est une licence copyleft intégral. Si vous redistribuez le code, vous devez publier vos modifications sous la même licence et fournir le code source. Toute tentative de déposer un brevet sur une partie du logiciel déclenche une clause de non-opposabilité. Ainsi, le cédant s’engage à ne pas utiliser ce titre pour restreindre les utilisateurs successifs, et même en cas de cession, il doit imposer la même obligation à son cessionnaire.

- La CeCILL-B reprend l’esprit des licences BSD : pas de copyleft, mais une exigence de citation. Le distributeur d’une version modifiée doit mentionner l’origine dans la documentation, dans l’interface et sur un site web accessible, pendant toute la période de diffusion. Cette obligation renforce la traçabilité sans contraindre l’intégration commerciale.

- Enfin, la CeCILL-C fonctionne comme un copyleft « faible » comparable à la Mozilla Public License. Seules les parties modifiées entrent dans le périmètre, tandis que les modules liés peuvent adopter leur propre licence. Ce découplage facilite l’usage de la bibliothèque dans des produits propriétaires.

Dans les trois cas, la compatibilité passive permet d’associer différents modules sous CeCILL sans craindre l’incompatibilité interne. Si une clause entre en conflit, elle s’efface au profit de la plus stricte, garantissant une cohérence globale. Concrètement, l’ingénieur n’a qu’une seule question clé : redistribue-t-il le code ou un binaire ? S’il le garde en interne ou le met simplement en SaaS, la licence ne s’active pas.

3) Avantages et inconvénients des licences CeCILL

- Premier avantage : la rédaction en français simplifie les négociations contractuelles, surtout face aux administrations soumises à la loi Toubon.

- Deuxième atout : la compatibilité avec la GNU GPL garantit l’intégration dans l’écosystème international du logiciel libre, sans surcoût de traduction ou de double licence. La clause brevet de la CeCILL-A rassure les entreprises exposées aux litiges en propriété industrielle ; elle évite un « patent trap » susceptible de bloquer un projet collectif.

- Troisième point positif : grâce à la CeCILL-C, une société peut isoler son cœur propriétaire et continuer à contribuer à l’open source.

Cependant, ces licences présentent quelques limites.

- La CeCILL-A, très proche de la GPL, impose une diffusion obligatoire du code modifié. Cela peut freiner certains industriels qui souhaitent garder un avantage concurrentiel sur les améliorations.

- La CeCILL-B, moins contraignante, exige quand même une visibilité accrue des mentions légales. Un manquement expose le distributeur à la résiliation automatique de la licence et donc à une action en contrefaçon.

- Enfin, l’écosystème international reste dominé par la langue anglaise. Une clause originale en français peut dérouter des partenaires étrangers si la traduction officieuse diverge. Le dirigeant doit donc évaluer l’audience visée : clients francophones ou marché mondial.

Dans tous les cas, ces licences offrent un compromis pertinent entre ouverture, sécurité juridique et valorisation de la recherche et développement.

4) Comparatif avec d’autres licences

Face à la GNU GPL v3, la CeCILL-A se distingue par sa référence explicite au droit français et à l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle relatif aux cessions de droits. Elle reste compatible, mais évite les débats sur la traduction officielle. Par rapport à la licence MIT, la CeCILL-B ajoute un mécanisme de citation obligatoire qui renforce la visibilité du projet, atout marketing non négligeable. En comparaison de la MPL 2.0, la CeCILL-C partage l’idée de copyleft limité. Toutefois, elle maintient une structure contractuelle plus courte et un encadrement clair de la responsabilité. Sur le terrain des brevets, seule la CeCILL-A intègre une clause de non-opposabilité complète, équivalente à la section 11 de la GPL v3, tandis que la MPL se limite à une concession sous conditions.

Enfin, le régime de garantie est harmonisé : comme la plupart des licences open source, les CeCILL excluent toute responsabilité, sauf faute lourde ou dol prévue par l’ordre public (article 1240 du Code civil). Cet équilibre satisfait les entreprises qui redoutent un appel en garantie imprévisible.

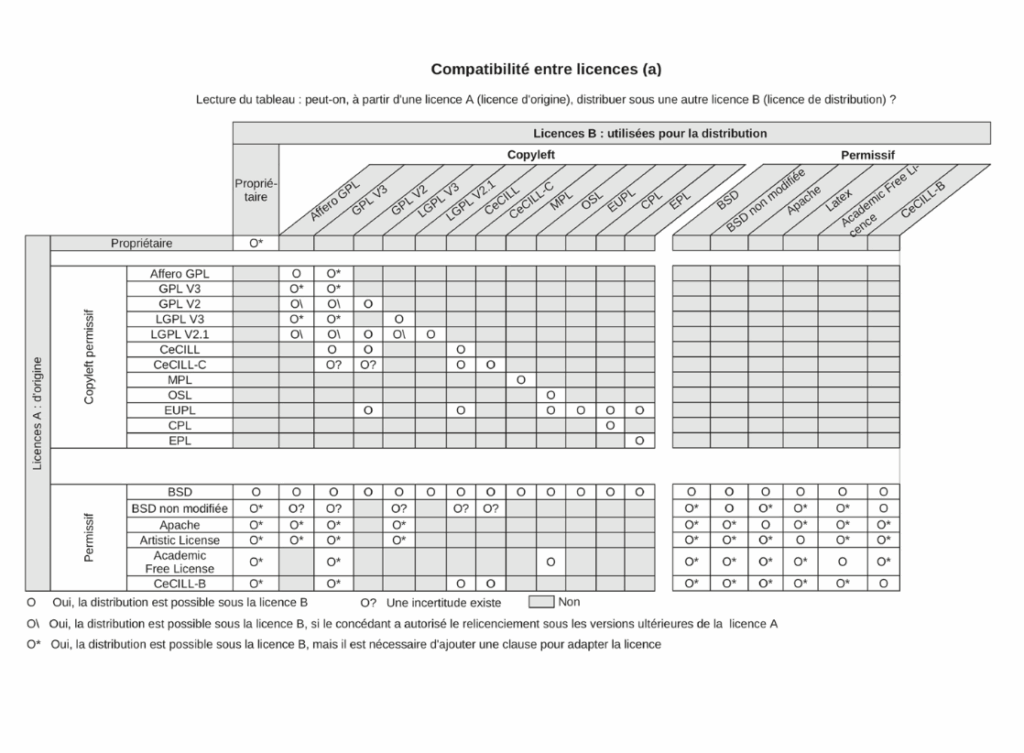

En pratique, si votre stratégie consiste à bâtir une communauté, préférez la CeCILL-A ; si vous visez une large adoption industrielle, la CeCILL-B facilitera l’intégration. Pour un projet hybride mêlant composants propriétaires et modules ouverts, la CeCILL-C se révèle souvent la meilleure voie. Il convient également de porter attention aux compatibilités entre les licences, illustrées par le tableau ci-dessous.

Source : Benjamin Jean, Option libre, Du bon usage des licences libres, Frambook, 2011.

Conclusion

La famille CeCILL offre aux entreprises françaises un instrument souple pour licencier leurs logiciels libres tout en restant conformes au droit national et européen. Chaque variante répond à un besoin précis, du copyleft intégral à la simple attribution. Choisissez-la en fonction de votre modèle économique, de votre politique brevets et de la nature de vos partenariats. Besoin d’un audit de compatibilité ou d’une rédaction sur mesure ? Faites-vous accompagner avant toute diffusion.

Deshoulières Avocats vous conseille et vous accompagne dans la mise en place de licences libres, de la rédaction du contrat à la négociation de clauses de brevet, pour sécuriser votre stratégie d’innovation et protéger durablement vos actifs logiciels.

RESSOURCES :

- Code de la propriété intellectuelle, articles L. 112-2, L. 122-6, L. 122-7.

- Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.

- Directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 sur la protection juridique des programmes d’ordinateur.

- Site officiel CeCILL : « Textes des licences ».

- Deshoulières Avocats, « Licence GNU GPL : entre protection juridique et diffusion ouverte du code ».