Souhaitez-vous partager un logiciel sans vous enliser dans des conditions complexes ? La licence MIT, pilier de l’open source, accorde une liberté quasi totale tout en préservant la mention de l’auteur. Cet instrument, reconnu tant par le Code de la propriété intellectuelle français que par la pratique internationale, peut devenir un véritable levier stratégique pour les entreprises innovantes ; toutefois, un usage négligent dilue parfois les droits patrimoniaux.

1) À qui s’adresse la licence MIT ?

D’abord, la licence MIT séduit les start-ups qui doivent prouver la valeur d’un prototype avant de lever des fonds. Elle leur garantit une diffusion rapide sans négociation contractuelle chronophage. Ensuite, les PME cherchant à mutualiser les coûts de développement l’apprécient, car elle simplifie la collaboration avec des freelances ou des prestataires externes. Les grands groupes, pour leur part, y voient un moyen d’encourager l’innovation ouverte. En effet, ils libèrent des briques techniques secondaires afin de stimuler un écosystème de contributeurs sans perdre le contrôle de leurs actifs majeurs. De plus, les collectivités territoriales la mobilisent lorsqu’elles souhaitent publier des outils numériques civiques afin de favoriser la transparence. Enfin, les développeurs indépendants l’emploient souvent pour accroître leur visibilité professionnelle.

Sur le plan juridique, l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle confirme que l’auteur reste titulaire des droits d’exploitation. La licence MIT correspond donc à une simple autorisation d’usage. Elle devient opposable lorsque le licencié accepte le code assorti des mentions obligatoires. Un chef d’entreprise peut ainsi offrir le logiciel à ses partenaires tout en conservant la paternité.

Cependant, la licence ne protège pas le nom ou la marque du produit. Pour sécuriser ces signes distinctifs, il faut recourir au dépôt de marque auprès de l’INPI et, le cas échéant, à un accord de coexistence.

2) Comment fonctionne la licence MIT ?

La mécanique juridique demeure simple. Conformément à l’article L. 122-7 CPI, l’auteur peut céder ou concéder ses droits patrimoniaux. Dans le cas de la licence MIT, la cession est gratuite, mondiale, non exclusive et perpétuelle, à la condition impérative de conserver le copyright notice et le permission notice dans chaque copie ou « portion substantielle » du logiciel. Aucun autre engagement n’est requis. Ni mise à disposition du code source modifié, ni obligation de réciprocité.

L’élément déclencheur des obligations reste la distribution. Tant que l’usage demeure interne, aucune mention n’est juridiquement exigée. Dès qu’une diffusion externe intervient le licencié doit inclure les mentions précitées. En pratique, l’acceptation de la licence se matérialise « par faits concluants », selon le principe de liberté contractuelle consacré à l’article 1102 du Code civil. La jurisprudence a rappelé que l’absence de mention revient à une contrefaçon, exposant le contrevenant à des dommages-intérêts. Enfin, la licence MIT contient une clause de non-responsabilité. L’auteur exclut toute garantie, ce qui incite l’utilisateur professionnel à réaliser ses propres tests et à souscrire une assurance.

3) Avantages et inconvénients de cette permissivité

Du côté des avantages, la simplicité contractuelle réduit les coûts de transaction. Un dirigeant peut intégrer un composant MIT à un produit propriétaire sans publier son propre code. Cette liberté favorise la commercialisation rapide et la compatibilité avec des licences commerciales traditionnelles. Elle attire aussi les contributeurs, car chacun sait qu’il pourra réutiliser le résultat sans contrainte. Enfin, la clause de non-responsabilité limite les risques légaux pour l’auteur qui diffuse.

Cependant, cette même permissivité présente des revers. D’une part, la licence n’impose aucun retour de modifications. Ainsi, une entreprise concurrente peut donc capter l’œuvre, l’améliorer et la rééditer sous forme fermée, privant la communauté d’enrichissements futurs. D’autre part, le caractère minimaliste du texte laisse planer des zones d’ombre, notamment sur les brevets. Dans un secteur où l’innovation se protège parfois par dépôt de brevet, l’absence de clause expresse de concession crée un risque de litige aux États-Unis.

Par ailleurs, l’image de marque peut se diluer. En effet, si plusieurs acteurs exploitent le même code sans coordination, la qualité globale se fragilise, ce qui rejaillit parfois sur l’auteur initial. En somme, la licence MIT exige une stratégie claire : elle convient aux modules génériques, mais elle peut s’avérer risquée pour un avantage concurrentiel décisif.

4) Comparatif avec d’autres licences libres

Comparons ensuite la licence MIT à trois sœurs célèbres.

- La GPL v3 impose la copyleft. Toute distribution d’un logiciel dérivé implique la publication du code source sous la même licence. Cette exigence garantit la pérennité de l’ouverture, mais elle heurte les modèles économiques basés sur la vente de licences propriétaires.

- La BSD 2-clause, proche de la MIT, ajoute une restriction interdisant l’usage du nom de l’auteur pour promouvoir le produit dérivé sans autorisation.

- Quant à l’Apache 2.0, elle reste permissive tout en intégrant une concession expresse de brevets ; elle rassure ainsi les sociétés exposées aux litiges en matière d’innovation technique.

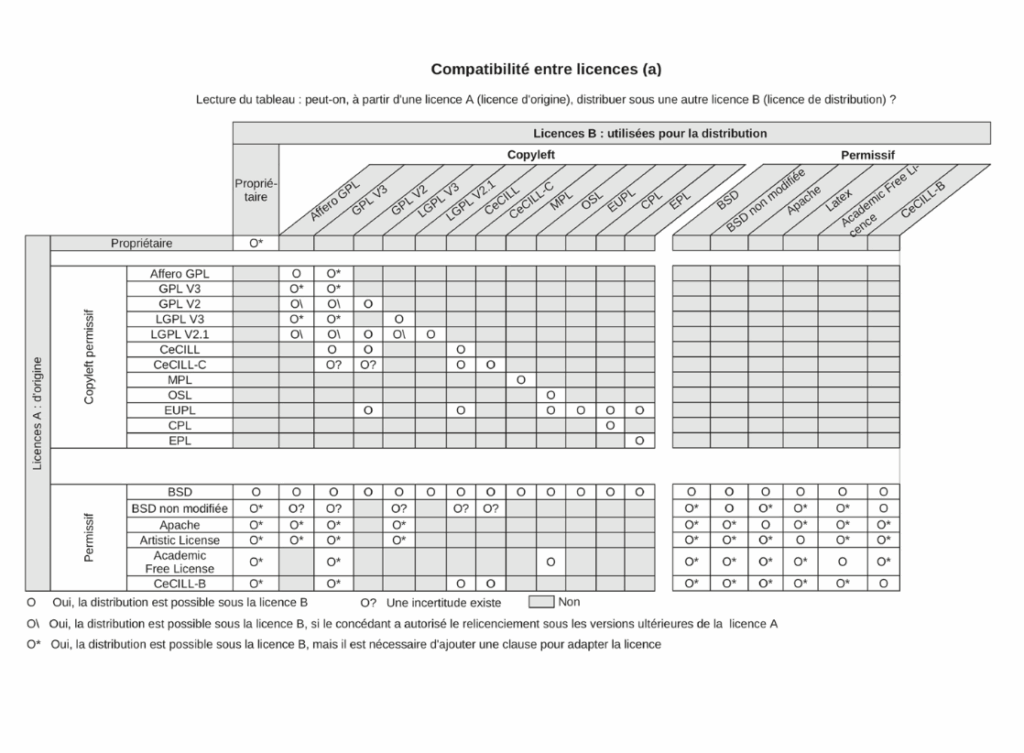

Sur le terrain de la compatibilité, la licence MIT s’avère la plus souple. Elle est réputée compatible avec la majorité des autres licences libres et même avec des contrats propriétaires, car elle cède tous les droits d’exploitation essentiels (reproduction, modification, distribution) prévus aux articles L. 122-6 et suivants CPI. Elle ne crée donc aucun « effet viral ». En revanche, la GPL reste incompatible avec une intégration fermée. Dès lors, un entrepreneur doit cartographier ses dépendances logicielles avant de choisir. S’il vise un écosystème collaboratif fort, la GPL peut constituer un outil de différenciation. S’il privilégie la vitesse de marché et la protection du secret industriel, la licence MIT sera souvent plus appropriée. Le tableau ci-dessous permet d’illustrer la compatibilité entre les différentes licences.

Source : Benjamin Jean, Option libre, Du bon usage des licences libres, Frambook, 2011.

Conclusion

La licence MIT offre une liberté d’exploitation presque illimitée, à condition de respecter la paternité de l’auteur et d’inclure les notices légales. Elle se révèle idéale pour accélérer l’adoption d’un module standard, élargir une base d’utilisateurs ou démontrer une preuve de concept. Néanmoins, son absence de copyleft et de protection explicite des brevets impose une réflexion stratégique avant tout engagement. En pratique, nous recommandons de définir une politique interne claire : distinguez vos briques compétitives, réservez-les à des contrats spécifiques et libérez seulement les éléments génériques sous licence MIT.

Deshoulières Avocats vous conseille et vous accompagne dans la stratégie de licences libres : audit de conformité, choix de la licence la plus adaptée, rédaction de clauses sur-mesure et sécurisation de votre propriété intellectuelle.

RESSOURCES :

- Code de la propriété intellectuelle, art. L. 111-1 et L. 122-6 à L. 122-7

- Directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 sur la protection juridique des programmes d’ordinateur

- « Licences libres et open source : quelle licence choisir ? », article Deshoulières Avocats, 2024

- Open Source Initiative, « MIT License »