Protéger un logiciel tout en favorisant sa diffusion peut sembler paradoxal. La licence GNU LGPL, souvent décrite comme un « copyleft atténué », relève pourtant ce défi : conserver la maîtrise juridique de l’œuvre tout en encourageant son adoption industrielle. Découvrez comment cet équilibre peut soutenir votre stratégie d’innovation et votre compétitivité.

1) À qui s’adresse la Licence GNU LGPL ?

La Licence publique générale GNU amoindrie (LGPL) cible d’abord les créateurs de bibliothèques logicielles qui cherchent une audience large sans sacrifier la maîtrise économique. Les start-ups SaaS, studios de jeux et centres de recherche y trouvent un outil efficace d’adoption rapide. Un code libre attire des contributeurs, réduit les coûts de maintenance et rassure les clients sur la pérennité technique. Les intégrateurs matériels profitent aussi de la licence pour combiner firmware propriétaire et modules ouverts.

La directive 2009/24 CE, transposée aux articles L. 122-6-1 du Code de la Propriété intellectuelle, permet la décompilation pour interopérer, mais pas la distribution sans licence. La LGPL comble donc ce vide contractuel et aligne les obligations sur un modèle clair pour chaque acteur du marché. Les directions achat apprécient la réduction du risque de dépendance, puisqu’elles gardent l’option de modifier la bibliothèque librement. En pratique, la licence crée un terrain neutre où éditeur et utilisateur partagent les améliorations sous copyleft limité.

Enfin, les investisseurs valorisent une gouvernance solide des droits, élément crucial lors d’une levée de fonds ou d’une fusion. Pour les administrations, la LGPL offre une transparence alignée sur les politiques publiques de logiciel libre. Elle répond ainsi aux objectifs fixés par la circulaire Ayrault de 2012. Les collectivités peuvent mutualiser les corrections sans partager leur code métier confidentiel, grâce au périmètre restreint du copyleft. En somme, la LGPL s’adresse à tout acteur souhaitant conjuguer ouverture, contrôle budgétaire et sécurité juridique.

2) Comment fonctionne le « copyleft atténué » ?

La GNU LGPL v3 incorpore le texte complet de la GPL v3. Elle ajoute ensuite des dérogations précises, interprétées strictement par les tribunaux.

- L’article 3 autorise l’insertion de fragments d’en-tête dans un autre programme sans étendre le copyleft à l’ensemble. Ces fichiers contiennent des définitions nécessaires à la compilation. Leur inclusion reste donc libre tant que les mentions légales subsistent.

- L’article 4 règle le « combined work » : vous pouvez distribuer votre application sous votre propre licence. La condition majeure reste que l’utilisateur final puisse modifier ou remplacer la bibliothèque LGPL sans obstacle technique. Dans la pratique, vous devez livrer le code source de la bibliothèque et les scripts de liaison. Vous pouvez aussi fournir un mécanisme d’édition de liens dynamique. À défaut, la licence se résilie automatiquement.

- L’article 5 couvre les bibliothèques combinées : chaque composant conserve ses propres termes, et le distributeur doit associer toutes notices. La licence prévoit aussi la possibilité de re-licencier ultérieurement le code sous GPL complète. Ce choix appartient au titulaire des droits d’auteur.

Le texte impose enfin une clause de non-responsabilité de garantie et exclut toute indemnisation, conforme à l’article L. 131-14 du Code de la Propriété intellectuelle. En conséquence, le licencié assume seul la charge de tester, sécuriser et maintenir son produit final. Pour éviter la résiliation, adoptez un processus interne de conformité. Tenez un inventaire du code tiers, suivez les versions et réalisez un audit continu. Des outils libres, tels FOSSology ou ScanCode, automatisent cette cartographie des licences. Leur rapport facilite la preuve de bonne foi en cas de contrôle ou contentieux.

3) Avantages et inconvénients pour l’entreprise de la Licence GNU LGPL

- Premier atout : l’adoption rapide. Les développeurs intègrent volontiers une bibliothèque LGPL, car elle n’oblige pas à libérer tout leur code. Cette barrière moindre stimule les contributions externes et accélère la détection de bugs. La communauté devient un laboratoire qualité permanent, réduisant vos coûts de support.

- Deuxième avantage : la pérennité. La licence garantit l’accès continu au code source, même si l’éditeur disparaît. Les clients institutionnels apprécient cette indépendance vis-à-vis d’un fournisseur unique, facteur clé dans les appels d’offres publics.

- Troisième force : la souveraineté technologique. Vous gardez le droit exclusif sur vos modules propriétaires adjacents, tant qu’ils restent séparés. En parallèle, la visibilité open source renforce votre marque employeur et attire des talents passionnés.

Cependant, des limites existent. Toute violation formelle entraîne la résiliation automatique prévue par la clause 8 GPL. La reprise de distribution devient alors une contrefaçon, exposant l’entreprise à des dommages et intérêts. La gestion du risque nécessite un inventaire clair des dépendances et une charte interne de conformité.

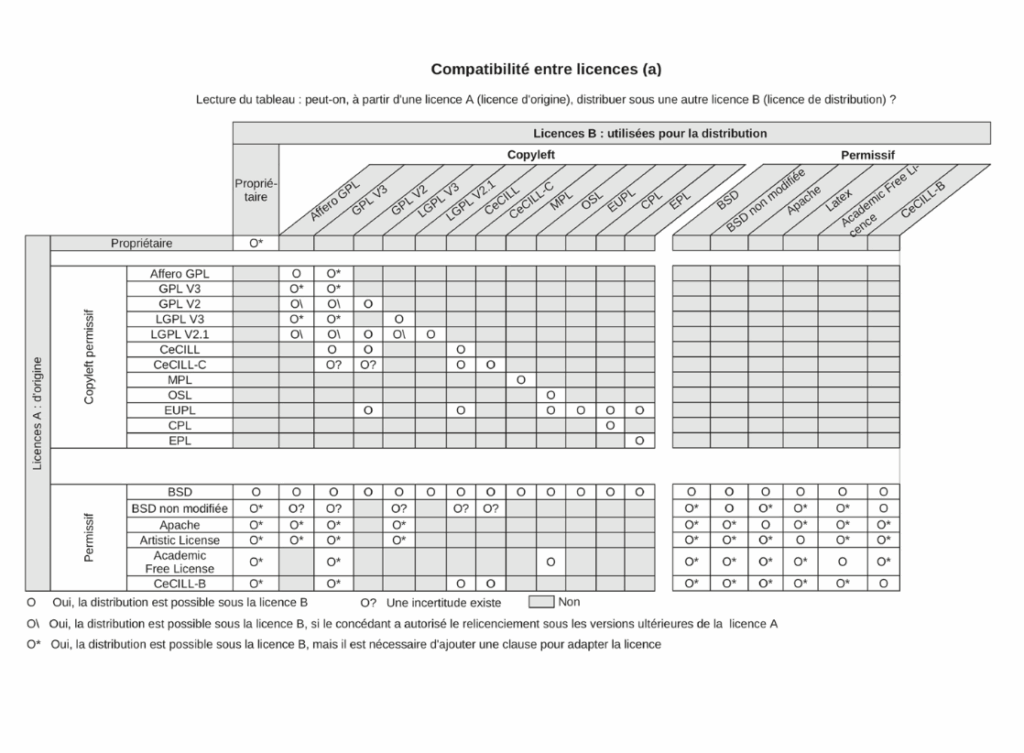

Autre inconvénient : l’effet de dilution financière. Certains investisseurs perçoivent le code libre comme un actif moins défendable. Pour les rassurer, prévoyez par exemple une double-licence commerciale, pratique acceptées par les juridictions françaises. Sur le plan technique, la compatibilité licite peut se heurter à des licences propriétaires restrictives. Le tableau ci-dessous illustre les compatibilités entre différentes licences.

Source : Benjamin Jean, Option libre, Du bon usage des licences libres, Frambook, 2011

Une analyse croisée de compatibilité reste donc indispensable avant la mise en production. Enfin, l’obligation de publier les modifications de la bibliothèque peut dévoiler des optimisations stratégiques. Vous pouvez contourner ce risque en plaçant ces optimisations dans un plugin propriétaire qui communique par API standard.

4) Comparatif de la Licence GNU LGPL avec d’autres licences libres

- La GPL v3 impose un copyleft intégral : toute application dérivée doit devenir libre lors de sa distribution. Elle convient aux projets communautaires qui veulent éviter l’appropriation par un acteur fermé. La LGPL allège cette contrainte en ciblant seulement la bibliothèque, pas l’ensemble du produit. Ainsi, un éditeur peut protéger une brique technique partagée et vendre un logiciel propriétaire qui l’utilise.

- La licence Apache 2.0 adopte une approche permissive, renforcée par une licence de brevets automatique. Elle autorise la fermeture du code modifié, sous réserve de mention d’origine et de notice de licence.

- Les licences MIT et BSD vont plus loin encore : copyleft absent, obligations réduites à l’essentiel. Elles favorisent l’intégration commerciale rapide, mais n’assurent aucune rétro-contribution systématique.

- La Mozilla Public License 2.0 opte pour un compromis fichier par fichier. Chaque fichier modifié doit rester ouvert, tandis que le reste de l’application peut demeurer privé. Cette granularité attire les projets modulaires, notamment dans les navigateurs web.

- Dans le domaine matériel, la CERN OHL v2 introduit un copyleft adapté aux schémas électroniques. Pour une société souhaitant diffuser un design open hardware sans dévoiler ses algorithmes, la solution reste souvent une double-licence.

Comparée à ces modèles, la LGPL propose un équilibre clair entre viralité et permissivité. Elle oblige à publier la bibliothèque modifiée, garantissant un retour communautaire, sans pousser l’intégralité du produit vers l’open source. Le choix final dépend donc de la stratégie business, du cycle de vie envisagé et du niveau de coopération recherché. Un tableau de compatibilité interne, mis à jour à chaque audit, simplifie cet arbitrage et réduit le risque juridique.

Conclusion

La LGPL se présente comme un pont entre le copyleft intégral et la permissivité totale. Elle offre un cadre lisible, fondé sur des textes stables et une jurisprudence désormais abondante. En choisissant cette licence, vous facilitez l’adoption de votre bibliothèque, tout en maintenant un contrôle stratégique sur vos actifs. La publication obligatoire des modifications garantit un flux constant d’améliorations, renforçant la sécurité et la performance. Pour éviter toute rupture de licence, documentez vos processus de développement et formez vos équipes aux obligations essentielles. Mettez en place un registre des dépendances, mis à jour à chaque livraison, afin de prouver votre diligence. Avant toute distribution, réalisez un audit juridique et technique, idéalement avec un conseil externe indépendant. Cette démarche anticipe les questions fréquentes des investisseurs et limite les risques de contentieux. Enfin, inscrivez dans vos contrats commerciaux une clause de compatibilité logicielle, rappelant les limites du copyleft. Ainsi, vous sécurisez la chaîne de valeur et protégez votre réputation sur le marché.

Deshoulières Avocats vous guide dans la sélection, la négociation et la conformité de vos licences libres, avec une expertise technique et maîtrise du droit d’auteur pour transformer votre propriété intellectuelle en avantage concurrentiel durable.

RESSOURCES :

- Code de la propriété intellectuelle, articles L. 112-2, L. 122-6, L. 131-3 et L. 131-14.

- Directive 2009/24/CE du Parlement européen sur la protection juridique des programmes d’ordinateur.

- GNU Lesser General Public License v3, texte officiel.

- Deshoulières Avocats, « Licences libres : comment sécuriser vos projets open source ? ».