Outil emblématique du mouvement copyleft, la Licence Art Libre (LAL) offre aux artistes, designers et développeurs un cadre juridique clair pour diffuser, modifier et exploiter leurs œuvres sans renoncer à leurs droits d’auteur. Vous souhaitez comprendre ce que cette licence implique avant de l’adopter ? Cet article fait le point, en langage accessible, sur ses bénéficiaires, son fonctionnement et ses spécificités par rapport aux autres licences libres.

1) Un cadre légal à connaître avant de signer

Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) confère automatiquement au créateur le monopole d’exploitation de son œuvre (art. L.111-1 CPI). La Licence Art Libre, rédigée en référence au droit français et à la Convention de Berne de 1886, amende volontairement ce monopole. Elle autorise la reproduction (art. L.122-3 CPI), la représentation (art. L.122-2 CPI) et la modification, sous réserve du respect d’une clause essentielle : le copyleft. Selon ce mécanisme, toute version dérivée doit être distribuée sous les mêmes conditions que l’originale.

Adopter une licence libre ne signifie pas renoncer à ses droits. Au contraire, la LAL constitue un acte d’autorisation anticipée, juridiquement opposable aux tiers. C’est pourquoi il est crucial de maîtriser son périmètre. En cas de litige, un tribunal vérifiera la présence des mentions obligatoires (« Copyleft », date, auteur) et le respect des libertés accordées. Face à ces enjeux, de nombreux professionnels se tournent vers un avocat en propriété intellectuelle pour sécuriser la démarche.

2) À qui s’adresse la Licence Art Libre ?

D’abord, la LAL cible toute personne détenant des droits d’auteur : artistes plasticiens, photographes, graphistes, illustrateurs, auteurs multimédias, mais aussi développeurs lorsque leur production revêt une dimension artistique. Contrairement à la GNU GPL, pensée pour le logiciel, la LAL embrasse toutes les disciplines créatives, matérielles ou numériques.

Ensuite, elle intéresse les entreprises souhaitant promouvoir un modèle économique fondé sur la diffusion ouverte : studios d’animation, agences de design, éditeurs de jeux vidéo indépendants. L’usage commercial reste possible, à condition de maintenir la licence pour les versions redistribuées.

Enfin, elle s’adresse aux collectivités, musées et établissements d’enseignement qui diffusent des contenus culturels auprès du public. Publier une banque d’images sous LAL permet, par exemple, de dynamiser la médiation culturelle tout en rappelant la paternité des œuvres.

D’un point de vue pratique, la licence attire les créateurs sensibles à l’éthique du partage et à la visibilité offerte par les communautés du Libre. Elle séduit aussi les dirigeants qui souhaitent réduire leurs coûts de marketing : un contenu librement diffusable circule plus vite, favorise la notoriété de la marque et génère des revenus indirects (vente de dérivés, prestations sur mesure). Toutefois, elle n’est pas adaptée aux industries reposant sur l’exclusivité, telles que la mode de luxe ou l’édition traditionnelle.

3) Comment fonctionne la Licence Art Libre ?

La LAL repose sur trois piliers : liberté d’usage, copyleft intégral et responsabilité individuelle.

- Liberté d’usage. Toute personne peut copier, distribuer ou modifier l’œuvre, gratuitement ou contre rémunération. Aucune autorisation supplémentaire n’est requise, à condition de respecter la licence.

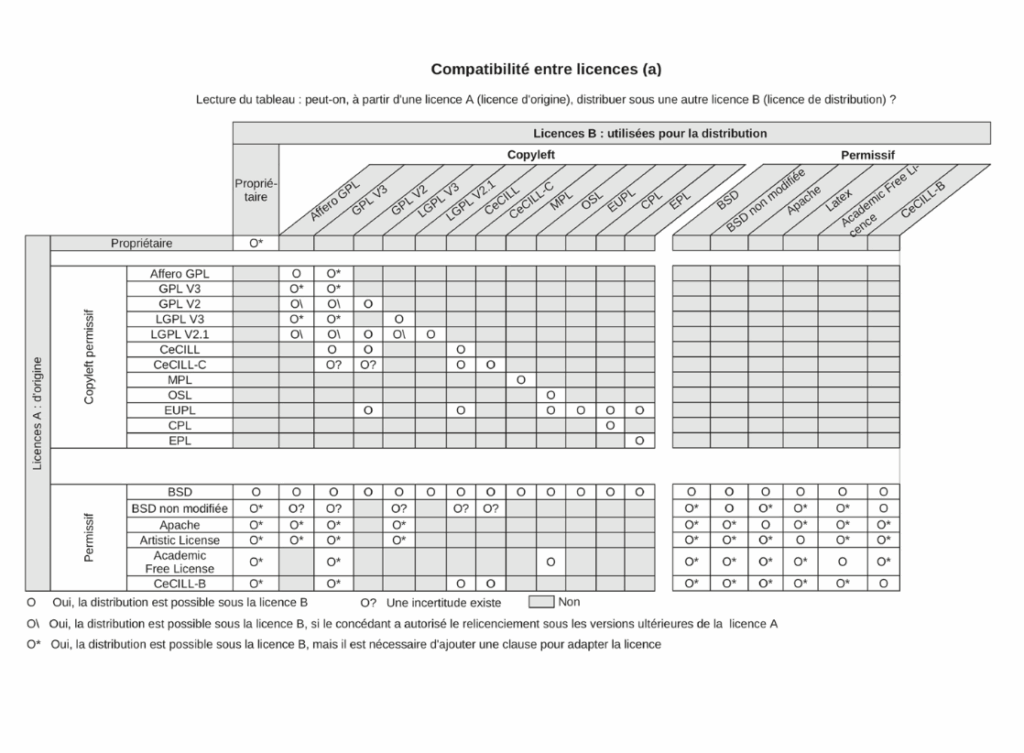

- Copyleft intégral. L’article 3 de la version 1.3 prévoit que « l’œuvre et ses versions dérivées doivent rester libres ». Par conséquent, un tiers ne peut pas intégrer un élément sous LAL dans une création soumise à des conditions plus restrictives, sauf si la licence visée figure sur la liste de compatibilité (actuellement CC BY-SA 3.0).

- Responsabilité individuelle. La licence rappelle que chacun répond de ses actes (art. 1240 du Code civil). Si une version modifiée porte atteinte à un droit voisin ou à la réputation de l’auteur initial, l’adaptateur en assumera les conséquences.

Sur le plan formel, l’intégration d’un simple encart est suffisante :

« © [Nom] — [Année] — Copyleft : cette œuvre est libre, vous pouvez la copier, la diffuser et la modifier selon les termes de la Licence Art Libre »

Un lien vers le texte officiel (artlibre.org) complète la mention. La date garantit l’opposabilité, tandis que le symbole © rappelle au public que liberté ne rime pas avec abandon des droits.

Enfin, la LAL s’active lors de la « diffusion » : exposition, mise en ligne, impression d’un catalogue, etc. Tant que l’œuvre reste privée, l’auteur peut revenir sur son choix. Dès la première communication au public, la licence devient irrévocable, sauf accord des contributeurs.

4) Avantages et inconvénients de la Licence Art Libre

- Avantages. D’abord, la LAL offre une sécurité juridique supérieure aux licences rédigées en langue anglaise. Sa compatibilité avec le CPI limite les zones d’ombre liées à la traduction.

- Ensuite, elle garantit une visibilité accrue. Un projet libre attire les contributeurs, augmente la diffusion virale et facilite l’accès à des financements participatifs. En outre, la clause de copyleft préserve l’esprit d’ouverture : chacun profite des améliorations sans craindre un verrouillage ultérieur.

Inconvénients. Ce même copyleft peut toutefois freiner les investisseurs qui exigent une exclusivité. De plus, la version 1.3 reste peu connue des plateformes commerciales, ce qui complique l’intégration dans les circuits classiques de vente d’art numérique ou de NFT. Enfin, la liste officielle des licences compatibles est restreinte : à ce jour, seule la Creative Commons BY-SA 3.0 répond pleinement aux critères. Le tableau ci-dessous permet d’illustrer les compatibilités entre licences.

Source : Benjamin Jean, Option libre, Du bon usage des licences libres, Frambook, 2011.

En pratique, l’auteur doit évaluer ses objectifs. Souhaite-t-il maximiser la diffusion ou valoriser son œuvre par la rareté ? Souhaite-t-il fédérer une communauté ou négocier des accords d’édition exclusifs ? L’arbitrage dépend du modèle économique visé. L’accompagnement d’un cabinet d’avocats permet de transformer ces choix stratégiques en clauses contractuelles adaptées.

5) Licence Art Libre et autres licences libres : points de convergence et de divergence

La LAL partage avec la GNU GPL le principe de copyleft total : toute version modifiée doit rester libre. En revanche, la GPL se concentre sur le code source alors que la LAL s’applique à des œuvres au sens large. Avec la Creative Commons BY-SA, la proximité est encore plus forte : attribution, partage dans les mêmes conditions, compatibilité réciproque prévue depuis 2014. Néanmoins, la CC BY-SA s’appuie sur la législation américaine pour les conditions générales, ce qui peut créer des incertitudes sur la gestion des droits moraux en France (art. L.121-1 CPI).

Comparée aux licences CC BY ou CC BY-NC, la LAL interdit toute ré-appropriation privative. Tandis que CC BY autorise l’intégration dans une œuvre fermée, la LAL impose sa reprise intégrale. La variante « NC » (Non Commercial) limite l’exploitation lucrative. La LAL, à l’inverse, laisse la porte ouverte, considérant que la liberté de commerce est un vecteur de diffusion.

Face aux licences MIT ou BSD, réputées permissives, la LAL représente l’autre extrémité du spectre : elle protège la communauté plutôt que l’entreprise qui souhaiterait privatiser le développement. Dans un projet mêlant code et éléments graphiques, il est donc possible de combiner plusieurs licences, à condition de cloisonner clairement chaque composant. Une analyse juridique préalable évite les incompatibilités et les risques de contrefaçon (art. L.335-2 CPI).

Conclusion

La Licence Art Libre constitue un instrument puissant pour diffuser une création tout en préservant le droit moral de l’auteur. Elle favorise la collaboration, assure la pérennité des libertés accordées et s’inscrit dans un cadre juridique français maîtrisé. Toutefois, son adoption requiert une réflexion stratégique : compatibilité avec d’autres licences, modèle économique, attentes des partenaires. Avant de publier votre œuvre sous LAL, vérifiez si vos objectifs commerciaux et votre politique de marque sont compatibles avec le copyleft intégral.

Deshoulières Avocats vous conseille et vous accompagne dans la rédaction, la négociation et la sécurisation de vos licences libres, en alliant expertise en propriété intellectuelle et compréhension des enjeux business pour transformer votre projet créatif en réussite juridique et économique.

RESSOURCES :

- Licence Art Libre 1.3, texte officiel

- Code de la propriété intellectuelle, articles L.111-1 à L.122-7

- Creative Commons, Comparatif des licences 4.0

- Deshoulières Avocats, « Licences libres et open source : quelle licence choisir ? »