Vous proposez un service en ligne bâti sur un logiciel open source ? Avant de mettre le code en production, assurez-vous de comprendre la GNU Affero General Public License (AGPL) et son fameux « copyleft étendu ». Cette licence libre, conçue pour les applications accessibles à distance, impose des obligations spécifiques qui peuvent bouleverser votre modèle économique.

1) À qui s’adresse la licence ?

La licence publique générale GNU Affero vise d’abord les éditeurs de logiciels open source qui souhaitent garantir que toute version mise en réseau reste ouverte à la communauté. Elle concerne aussi les entreprises qui exploitent un logiciel AGPL dans le cadre d’une plateforme SaaS, d’une API ou d’un outil interne accessible via un navigateur. En pratique, si votre organisation distribue le programme ou rend possible une interaction à travers Internet, vous êtes concerné, que vous soyez une start-up en phase de levée de fonds ou un groupe international déjà coté.

Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) rappelle, à l’article L. 122-6, que la reproduction et la mise à disposition d’un logiciel demeurent des actes réservés à l’auteur. La licence AGPL est précisément l’autorisation contractuelle qui encadre ces actes. Dès lors, un dirigeant prudent mesure non seulement l’impact technique de la licence mais également son effet sur la valorisation d’actifs immatériels.

2) Comment fonctionne la GNU Affero General Public License ?

La version 3.0 de la GNU AGPL repose sur la GNU GPL v3, à laquelle elle ajoute un article 13. Cet ajout déclenche le copyleft non seulement lorsqu’un binaire est distribué, mais aussi lorsqu’un utilisateur interagit, à distance, avec un logiciel modifié. Concrètement, si vous apportez des modifications puis proposez un accès web, vous devez simultanément :

- afficher les mentions légales et un lien vers la licence ;

- fournir le code source complet – y compris vos ajouts – dans un format aisément exploitable ;

- et octroyer une licence de brevet couvrant ces contributions.

Il vous est également interdit d’opposer, contre les utilisateurs, des mesures techniques de protection qui empêcheraient l’exercice des droits conférés. À défaut, vous vous exposez à la résiliation automatique prévue par la clause 8 ainsi qu’aux sanctions de l’article L. 335-2 CPI pour contrefaçon. Cette mécanique transforme la mise en ligne en un acte « assimilé à la distribution », comblant la brèche qui permettait jadis de privatiser un service pourtant bâti sur du libre.

3) Avantages et inconvénients de la GNU Affero General Public License

Le principal atout de l’AGPL réside dans la protection de la communauté. Les améliorations, même hébergées, retournent au bien commun, nourrissant un cercle vertueux d’innovation. Pour un éditeur, c’est aussi un moyen de dissuader les géants du cloud de commercialiser votre solution sans retour de code – un phénomène surnommé « open-source strip-mining ». Du côté des utilisateurs, la licence assure une transparence technique propice aux audits de sécurité et à la conformité RGPD.

Cependant, le revers est notable. D’abord, le copyleft intégral peut effrayer les investisseurs, soucieux de préserver un avantage concurrentiel. Ensuite, l’obligation de divulguer les modifications risque de révéler votre savoir-faire. Enfin, l’AGPL reste moins connue que la GPL ou la MIT. Vos partenaires contractuels devront parfois être formés pour l’intégrer à leurs processus de compliance. Une clause de dual-licensing – libre et propriétaire – peut alors servir de levier commercial. Vous proposez la même technologie sous licence propriétaire, moyennant redevance, à ceux qui refusent l’AGPL.

4) Comparatif avec d’autres licences

Contrairement à la GNU GPL v3, la GNU AGPL étend le déclencheur de partage au simple accès réseau. La GPL classique ne l’impose que lors d’une distribution physique ou numérique. La LGPL, elle, autorise l’intégration sous forme de bibliothèque sans contaminer le reste du code, ce qui convient mieux aux éditeurs souhaitant protéger une couche applicative propriétaire.

Les licences permissives, telles que MIT ou Apache 2.0, laissent une liberté quasi totale d’appropriation, sous réserve de maintenir la notice de copyright et, pour l’Apache, une licence de brevets. En pratique, choisir l’AGPL, c’est privilégier la réciprocité maximale, tandis qu’adopter l’Apache, c’est parier sur une diffusion large. Enfin, rappelons la Creative Commons BY-SA, souvent citée par analogie : son esprit copyleft ressemble à celui de l’AGPL, mais elle n’est pas adaptée aux logiciels car elle omet la dimension binaire.

Ainsi, le dirigeant doit articuler sa stratégie de propriété intellectuelle avec son modèle d’affaires : SaaS collaboratif ? AGPL. Composant embarqué ? LGPL. Plateforme propriétaire avec contribution open source minimale ? MIT ou Apache.

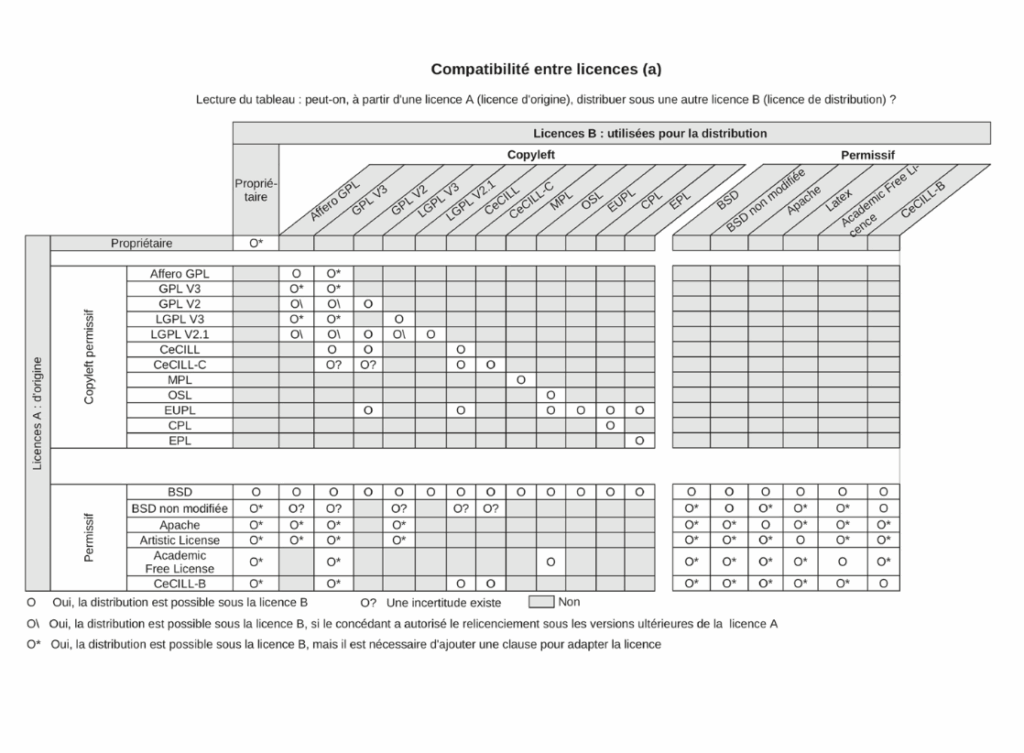

En outre, il convient d’apporter une vigilance à la compatibilité entre licences. Le tableau ci-dessous permet d’illustrer les distinctions entre chacune.

Source : Benjamin Jean, Option libre, Du bon usage des licences libres, Frambook, 2011.

Conclusion

En résumé, la GNU AGPL garantit une transparence totale pour les logiciels accessibles à distance, mais impose la divulgation du code source modifié et l’octroi de licences de brevets. Avant d’adopter cette licence, pesez soigneusement l’équilibre entre ouverture communautaire et protection de vos intérêts commerciaux. Lorsque le risque technico-juridique paraît trop élevé, le dual-licensing ou l’usage d’une licence plus permissive demeure une voie de compromis.

Deshoulières Avocats vous conseille et vous accompagne dans le choix, l’implémentation et la mise en conformité des licences libres, incluant la GNU AGPL.

RESSOURCES :

- GNU Affero General Public License v3.0, texte officiel

- Directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 sur la protection juridique des programmes d’ordinateur

- Code de la propriété intellectuelle, articles L. 122-6 à L. 122-7 et L. 335-2

- « Licences open source : sécurisez votre stratégie d’innovation », Deshoulières Avocats